Quand un inconnu s’est présenté à la porte d’Eleanor en prétendant être son correspondant d’enfance, elle ne l’a pas reconnu. Mais lorsqu’il a sorti une boîte à chaussures remplie de lettres qu’elle avait écrites 46 ans auparavant, son monde entier a basculé. Elle allait découvrir que ces lettres avaient accompli quelque chose d’impossible.

J’avais 12 ans lorsque j’ai réalisé que personne chez moi ne m’écoutait vraiment.

Ce n’était pas que mes parents étaient méchants ou violents. Ils n’étaient pas du genre à pleurer dans une émission de télévision sur leur enfance terrible.

Ils vivaient simplement dans le même espace que moi sans vraiment me voir.

Mon père rentrait tous les jours de l’usine à 18 h 15, dînait en silence et s’endormait devant la télévision vers 20 h. Ma mère se déplaçait dans la cuisine comme un fantôme, les mains toujours occupées à faire la vaisselle ou la lessive, le regard toujours ailleurs.

Un soir, pendant le dîner, j’ai essayé de leur parler d’un projet sur lequel je travaillais à l’école. J’étais enthousiaste, car quelque chose dans le système solaire avait captivé mon imagination comme rien d’autre cette année-là.

« Maman, tu savais que Jupiter a 67 lunes ? », ai-je demandé en poussant mes petits pois dans mon assiette.

Elle n’a pas levé les yeux de son poulet qu’elle était en train de découper. « C’est bien, ma chérie. »

« Papa, mon professeur m’a dit que je pouvais présenter le mien en premier parce que… »

« Eleanor, s’il te plaît. J’ai eu une longue journée », a-t-il répondu en attrapant le sel.

J’ai fini mon dîner en silence. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que je pouvais disparaître de la table sans que personne ne s’en aperçoive avant des heures.

À l’école, ce n’était pas mieux.

Je n’étais pas vraiment victime de harcèlement, j’étais simplement invisible. Je m’asseyais au milieu, j’avais des notes moyennes et je ne levais jamais la main sauf en cas d’absolue nécessité. À l’heure du déjeuner, je mangeais rapidement et passais le reste de la pause à la bibliothèque, faisant semblant de lire tout en regardant les autres enfants rire ensemble à des tables auxquelles je n’étais jamais invitée à m’asseoir.

C’est alors que Mme Patterson a annoncé le programme de correspondance.

« C’est totalement anonyme », a-t-elle expliqué en écrivant les détails au tableau. « Vous serez associé à un autre élève de votre âge vivant quelque part dans le pays. Pas de noms. »

Je me suis inscrite cet après-midi-là. Je n’en ai pas parlé à mes parents.

Je ne suis pas sûre qu’ils s’en seraient souvenus si je l’avais fait.

Trois semaines plus tard, j’ai reçu ma première lettre. L’écriture était brouillonne et enfantine. Il parlait de baseball, de sa haine des mathématiques et de son chien Copper. C’était le genre de lettre que l’on attendrait d’un garçon de 12 ans qui essaie de paraître intéressant.

Je lui ai répondu en lui parlant des livres que j’aimais et de mon désir de devenir écrivaine un jour. Au début, je suis restée sur un ton léger.

Mais à la troisième lettre, quelque chose a changé.

Peut-être était-ce parce que je savais qu’il ne me rencontrerait jamais, ne verrait jamais mon visage et ne connaîtrait jamais mon vrai nom. Peut-être était-ce parce que j’étais si désespérément seule que j’aurais confié mes secrets à quiconque semblait disposé à m’écouter.

J’ai écrit la vérité.

Cher ami,

Je me demande parfois si quelqu’un remarquerait ma disparition. Pas de manière dramatique. Je cesserais simplement d’exister, en silence. Je ne pense pas être triste à proprement parler. J’ai juste l’impression de regarder ma propre vie se dérouler dans la peau de quelqu’un d’autre. Est-ce que cela a du sens ? Mes parents vivent dans la même maison que moi, mais j’ai l’impression de vivre seule. À l’école, les autres enfants me regardent comme si j’étais transparente. Je sais que je devrais être reconnaissante. J’ai un toit, de quoi manger et des vêtements. Mais je me sens tellement vide à l’intérieur que parfois, je me dis que je ne devrais peut-être pas être là.

J’ai failli ne pas l’envoyer. J’ai tenu cette lettre dans ma main pendant 20 minutes, debout près de la boîte aux lettres au bout de notre rue. Mon doigt planait au-dessus de la fente.

Et s’il pensait que j’étais folle ? Et s’il le disait à quelqu’un ?

Mais je l’ai quand même postée. Parce qu’à ce moment-là, je n’avais plus rien à perdre.

Sa réponse est arrivée plus vite que d’habitude. Son écriture semblait précipitée, comme s’il l’avait écrite sans s’arrêter.

Il m’a dit qu’il comprenait. Il m’a raconté que sa mère était décédée l’année précédente et que son père passait la plupart de ses nuits à boire jusqu’à s’évanouir sur le canapé.

Ta lettre m’a aidé à me sentir moins seul, écrivait-il à la fin. Continue à m’écrire, s’il te plaît.

C’est ce que j’ai fait.

Pour la première fois de ma vie, j’avais l’impression que mes mots comptaient pour quelqu’un.

Je lui ai écrit à propos des livres que je lisais, des histoires que j’essayais d’écrire et de mes rêves de quitter un jour ma petite ville. Il m’a répondu qu’il voulait être différent de son père, que sa mère lui manquait tellement que cela lui faisait physiquement mal, et qu’il y avait des jours où il lui était impossible de sortir du lit.

Nous n’avons jamais utilisé nos noms. Nous n’avons jamais échangé de photos. Mais dans ces lettres, nous sommes devenus les personnes les plus importantes dans la vie l’un de l’autre.

Je lui ai dit des choses que je n’avais jamais dites à voix haute.

Nous nous sommes écrits régulièrement pendant ces deux années. Chaque semaine, parfois deux fois par semaine, je me précipitais à la maison après l’école pour vérifier le courrier avant que mes parents ne le fassent. Non pas qu’ils s’en souciaient. Ils remarquaient à peine les lettres qui s’empilaient dans le tiroir de mon bureau.

Il m’a dit un jour qu’il gardait mes lettres dans une boîte à chaussures sous son lit. Il m’a dit que les nuits où son père rentrait ivre et en colère, quand la maison lui semblait trop petite, trop bruyante et trop étouffante, il sortait cette boîte et lisait mes mots jusqu’à ce qu’il puisse à nouveau respirer.

« Tu es la seule personne qui me donne envie de rester », m’a-t-il écrit dans une lettre que j’ai dû lire une centaine de fois.

À l’époque, je ne comprenais pas le poids de ces mots.

J’étais juste une enfant solitaire qui écrivait à un autre enfant solitaire. Je pensais que nous nous sauvions mutuellement, chacun à sa manière. Je ne savais pas que son côté sombre était bien plus profond que le mien.

Puis tout a changé.

C’était au milieu de la quatrième lorsque Mme Patterson a fait son annonce. Le district scolaire réduisait le financement des programmes parascolaires.

Le programme de correspondance était immédiatement suspendu.

« Mais qu’en est-il de nos adresses ? », demanda une fille au premier rang. « Pouvons-nous continuer à écrire de notre propre chef ? »

Mme Patterson a secoué la tête, l’air sincèrement attristée. « Toutes les informations permettant d’identifier les participants ont été détruites. Cela faisait partie de la politique de confidentialité du programme. Je suis désolée, les enfants. Vous devrez leur dire au revoir dans vos dernières lettres. »

J’ai eu l’impression de recevoir un coup de poing dans le ventre.

Ce soir-là, je suis restée assise à mon bureau pendant trois heures à essayer d’écrire une dernière lettre. Comment dire au revoir à la seule personne qui vous connaît vraiment ? Comment dire à quelqu’un qu’il était votre bouée de sauvetage sans paraître désespérée et pathétique ?

Finalement, j’ai opté pour la simplicité.

Je ne t’oublierai jamais. Merci de m’avoir vue alors que personne d’autre ne l’a fait. J’espère que ta vie s’améliorera. J’espère que tu trouveras le bonheur. Tu le mérites plus que quiconque.

Je l’ai postée le lendemain matin et j’ai pleuré tout le long du trajet jusqu’à l’école.

Après cela, la vie a continué comme d’habitude. J’ai obtenu mon diplôme d’études secondaires. Je suis allée dans une petite université à deux États de là. J’ai rencontré un homme nommé Richard qui était gentil et qui ne ressemblait en rien à mon père. Nous nous sommes mariés quand j’avais 24 ans. Nous avons eu deux filles. J’ai travaillé comme bibliothécaire pendant 30 ans.

J’ai mené une vie tranquille et ordinaire.

Mais je n’ai jamais oublié ces lettres. Parfois, tard dans la nuit, quand je n’arrivais pas à dormir, je me demandais ce qui lui était arrivé. Je me demandais s’il allait bien. S’il se souvenait de moi. Si ces lettres avaient autant d’importance pour lui qu’elles en avaient pour moi.

Je n’avais aucun moyen de savoir que pendant que je me construisais une vie sûre et normale, il luttait pour sa survie.

La dépression qui avait commencé dans son enfance ne l’avait jamais quitté.

Cela l’a suivi au lycée, à l’université, dans chaque emploi et chaque relation qu’il a essayé de construire. Il a été hospitalisé quatre fois avant l’âge de 30 ans, lorsqu’il ne pouvait plus fonctionner ni manger.

Chaque fois qu’il était admis dans un service psychiatrique, chaque fois que les médecins lui demandaient s’il avait une raison de vivre, il pensait à cette boîte à chaussures.

Il l’emportait partout avec lui. Lorsqu’il déménageait, lorsqu’il séjournait chez des amis, et lorsqu’il passait des mois dans des centres de traitement. Ces lettres l’accompagnaient. Mes lettres. Des mots que j’avais écrits à l’âge de 12 ans, alors que je voulais juste que quelqu’un me comprenne.

Il se racontait une histoire pendant les moments les plus difficiles.

Il se disait qu’ailleurs, une fille qui avait autrefois tenu à lui menait une vie heureuse. Il se disait que même si elle ne connaissait ni son vrai nom ni son visage, elle avait vu en lui quelque chose qui valait la peine d’être sauvé. Et tant qu’il s’en souviendrait, tant qu’il aurait la preuve que quelqu’un avait autrefois tenu à lui, il pourrait tenir bon un peu plus longtemps.

Les années ont passé. Les décennies ont passé. Il allait mieux, lentement. La dépression n’a jamais complètement disparu, mais il a appris à vivre avec. Il a appris à survivre.

Et puis il a décidé de me retrouver.

Il m’a dit plus tard que tout avait commencé par une simple idée. Une question qui ne le quittait pas : « Et si… ? ». Et s’il pouvait me retrouver ? Et s’il pouvait m’expliquer la signification de mes lettres ? Et s’il pouvait enfin me remercier ?

Cela lui a pris trois ans.

Il a commencé par le district scolaire, mais les archives de ce programme avaient été détruites il y a plusieurs décennies, comme l’avait dit Mme Patterson. Il a contacté la société qui gérait l’initiative, mais celle-ci avait cessé ses activités dans les années 90. Il a publié des messages sur des forums Internet destinés aux personnes qui cherchaient à retrouver leurs correspondants perdus. Rien.

Il a failli abandonner une douzaine de fois.

Mais ensuite, il a ouvert cette boîte à chaussures, relu mes mots et continué ses recherches.

Finalement, il a trouvé une enseignante à la retraite qui se souvenait du programme. Elle n’avait pas accès aux dossiers officiels, mais elle se souvenait de détails. Des âges approximatifs. Des périodes. Des lieux en général. Elle l’a aidé à réduire ses recherches à trois districts scolaires possibles.

À partir de là, il a fouillé dans de vieux albums de fin d’année, contacté des associations d’anciens élèves et recoupé les noms avec les adresses actuelles. C’était un travail fastidieux et obsessionnel. Mais il avait passé toute sa vie à être sauvé par ces lettres.

Le moins qu’il pouvait faire était d’essayer de trouver la personne qui les avait écrites.

Un après-midi de fin septembre, mon téléphone a sonné. Je triais de vieux albums photos, essayant de décider quelles photos encadrer pour la prochaine visite de ma fille.

« Allô ? », ai-je répondu, coinçant le téléphone entre mon épaule et mon oreille.

Il y a eu un silence. Puis une voix masculine, calme mais incertaine. « Est-ce Eleanor ? »

« Oui, c’est moi. Qui est à l’appareil ? »

Une autre pause, plus longue cette fois. « Vous habitez toujours à votre ancienne adresse ? Sur Maple Street ? »

Ma main s’est immobilisée sur l’album photo. Il y avait quelque chose d’étrange dans sa voix, quelque chose de familier que je n’arrivais pas à identifier. « Excusez-moi, qui est à l’appareil ? »

La ligne fut coupée.

Je suis restée les yeux rivés sur le téléphone pendant une bonne minute, le cœur battant plus fort qu’il n’aurait dû. Ce n’était probablement rien. Un faux numéro. Peut-être quelqu’un du comité des retrouvailles de mon lycée qui essayait de retrouver des gens.

Mais je ne pouvais m’empêcher de penser qu’il s’agissait de quelque chose de plus important.

Le lendemain matin, j’étais dans la cuisine en train de préparer le café quand j’ai entendu frapper à la porte. Richard était déjà parti faire sa promenade matinale et m’avait dit qu’il allait chez son frère pour l’aider à faire quelques réparations.

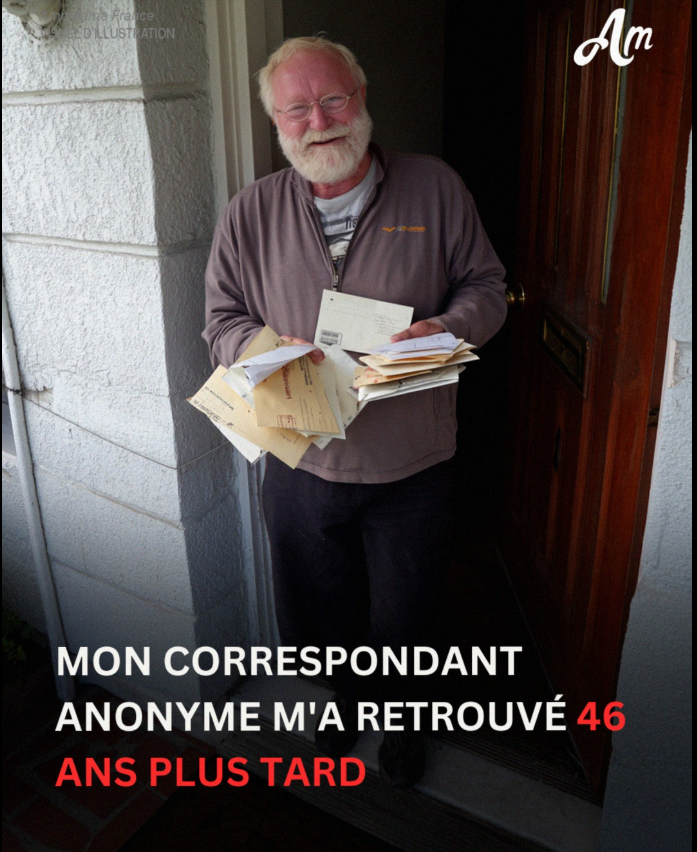

Quand j’ai ouvert la porte, un homme se tenait là, sur mon porche.

Il était pâle, nerveux, tenant ce qui ressemblait à une boîte à chaussures enveloppée dans du plastique pour la protéger de la pluie. Il avait l’air de quelqu’un qui avait mené un long combat contre lui-même et qui avait remporté la victoire de justesse.

Pendant un instant, nous nous sommes simplement regardés.

« Je suis désolé de venir comme ça », a-t-il dit doucement, d’une voix identique à celle qu’il avait au téléphone la veille. « Mais c’est grâce à toi que je suis encore en vie. »

Je l’ai regardé avec de grands yeux.

« Qu’est-ce que tu as dit ? »

Il a brandi la boîte à chaussures avec des mains tremblantes. « Je ne sais pas si tu t’en souviens, mais quand tu avais 12 ans, tu participais à un programme de correspondance anonyme. »

Mon cœur s’est arrêté.

« J’étais ton correspondant », a-t-il poursuivi, les yeux remplis de larmes.

« Et je te cherche depuis très longtemps. »

Je ne me souviens pas m’être écartée pour le laisser entrer ni m’être assise. Mais soudain, nous étions tous les deux dans mon salon, et il ouvrait cette boîte à chaussures. Tout à coup, je me suis retrouvée face à des lettres écrites de ma propre main à l’âge de 12 ans.

« Je les ai toutes gardées », m’a-t-il dit, la voix brisée. « Tu m’as sauvé la vie. Je voulais que tu le saches. »

Puis il m’a tout raconté. Il m’a parlé des hôpitaux, des décennies de lutte pour rester en vie, et du fait qu’il lisait mes lettres dans des services fermés à clé, à trois heures du matin.

Je me suis assise par terre et j’ai pleuré.

J’ai pleuré parce que j’avais passé toute ma vie à penser que ces lettres n’étaient que des mots sur du papier. Juste deux enfants solitaires qui essayaient de se sentir moins seuls. Je n’aurais jamais imaginé que mon honnêteté, ma vulnérabilité et mon besoin désespéré d’être vue avaient littéralement maintenu quelqu’un en vie.

« Je ne savais pas », ai-je répété. « Je ne savais pas. »

« Tu ne pouvais pas le savoir », m’a-t-il répondu gentiment. « Mais j’ai besoin que tu comprennes quelque chose. Tu ne m’as pas sauvé une seule fois. Tu m’as sauvé encore et encore pendant 46 ans. Chaque fois que je voulais abandonner, je lisais tes lettres et je me rappelais que quelqu’un voyait en moi quelque chose qui en valait la peine. Même si elle ne connaissait pas mon nom. Même si nous ne nous sommes jamais rencontrés. Tu m’as vu. »

Nous avons parlé pendant six heures ce jour-là.

Il m’a parlé de sa vie, de ses difficultés et du long chemin parcouru pour trouver la stabilité. Je lui ai parlé de ma famille, de ma carrière et de la vie ordinaire que je m’étais construite. Nous avons ri en repensant à certaines choses que nous avions écrites quand nous étions enfants. Nous avons pleuré en repensant à ce que nous avions vécu.

Avant de partir, il a soigneusement replacé l’une des lettres dans la boîte à chaussures et m’a tendu les autres.

« J’ai pensé que tu voudrais peut-être les récupérer », m’a-t-il dit.

J’ai secoué la tête. « Garde-les. Elles t’appartiennent autant qu’à moi. »

Il a alors souri, et j’ai aperçu le garçon de 12 ans que je n’avais jamais rencontré, mais que je connaissais si intimement.

« Je peux t’écrire à nouveau ? », m’a-t-il demandé à la porte.

« Avec nos vrais noms cette fois ? »

« J’aimerais beaucoup », lui ai-je répondu. « J’aimerais vraiment beaucoup. »

Il vient me rendre visite deux fois par an, et entre deux visites, nous nous écrivons des lettres avec des timbres et tout le reste, même si nous pourrions simplement nous envoyer des e-mails ou des SMS. Vous voyez, il y a quelque chose de sacré dans le fait de perpétuer ce qui nous a sauvés tous les deux il y a toutes ces années.

Mes filles trouvent que c’est la plus belle histoire qu’elles aient jamais entendue. Richard a pleuré quand je lui en ai parlé. Le thérapeute de mon correspondant a qualifié cela de miracle.

Mais je continue à penser à autre chose.

À propos de tous les mots que nous prononçons et écrivons sans connaître leur poids. À propos de tous les moments de connexion que nous vivons sans réaliser que nous tenons la bouée de sauvetage de quelqu’un. À propos de la façon dont le plus petit acte d’honnêteté peut avoir des répercussions pendant des décennies d’une manière que nous ne comprendrons jamais.

Je n’étais qu’une fillette solitaire de 12 ans qui écrivait des lettres pour se sentir moins seule. Je n’avais aucune idée que je sauvais une vie. Et c’est peut-être là le plus important. Peut-être que nous nous sauvons tous les uns les autres d’une manière que nous ne connaîtrons jamais.

Si vous saviez que vos mots pouvaient sauver la vie de quelqu’un, les prononceriez-vous différemment ? Ou est-ce justement le fait de ne pas savoir qui donne tout son pouvoir ?

Để lại một phản hồi